万年時計について

東芝の創業者「からくり儀右衛門」こと田中久重が設計・製作した重要文化財・万年時計(正式名称:万年自鳴鐘)の復活プロジェクトをご紹介します。

1世紀半の時を超えてよみがえった傑作をご覧ください。

万年時計について

田中久重のモノづくりSPIRITが凝縮された最高傑作!

万年時計(正式名称:万年自鳴鐘)は、嘉永3年(1850年)から翌年にかけて、東芝の創業者「からくり儀右衛門」こと久重が設計・製作した機械式和時計。久重の生来の技術である金属細工と、からくりの才を素地として、高度の天文暦学と西洋の時計技術の精髄を取り込んだ最高傑作です。

機構の精巧さもさることながら、優美さと気品を漂わす伝統工芸品としても高い精度を誇っており、2006年には国の重要文化財に指定されました。

万年時計(CG映像)

万年時計復活プロジェクトで解明された万年時計の機構について、CG映像でご覧いただけます。

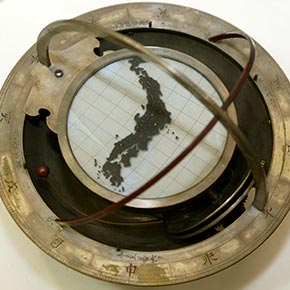

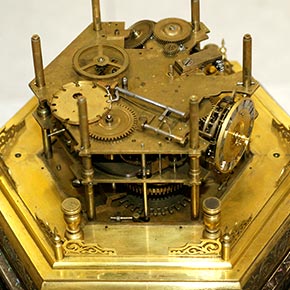

万年時計(正式名称:万年自鳴鐘)は、久重の生来の技術である金属細工と、からくりの才を素地として、高度の天文暦学と西洋の時計技術の精髄を取り込んだ最高傑作です。江戸時代において当時の最新技術を結集させた時計であり、二組の(真鍮で作られた二重)ゼンマイを動力に、六面の時計を同時に動かします。さらに鐘を鳴らし、干支や七曜、二十四節気、月の満ち欠けも表示します。

機構の精巧さもさることながら、優美さと気品を漂わす伝統工芸品としても高い精度を誇っており、2006年には国の重要文化財に指定されました。

※このCGは東芝研究開発センター機構分析チームが製作しました。

時打ち部の機構

自動割駒式和時計の機構

天頂面/太陽と月の運行

万年時計復活プロジェクト

万年時計の巧妙なメカニズムに、田中久重の"飽くなき探究心と熱い情熱"を見た!

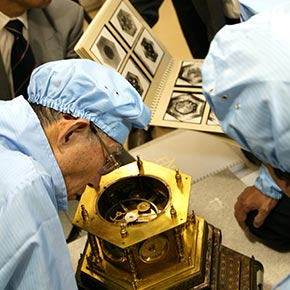

万年時計の解体は、機械時計の熟練技術者らによって慎重に進められました。

万年時計は、洋式時計と、昼夜をそれぞれ六等分する当時の「不定時法」の時計が同時に時を刻みます。さらに干支や七曜、二十四節気、月の満ち欠けの表示機能は、いくつもの歯車を通して動かす構造になっています。歯車やゼンマイは、工作機械を使わず、すべて手づくりをした形跡・・・。 久重が創造力をはたらかせ、複数の機能や技術をひとつに融合させるべく探求した努力が見てとれました。

久重の万年時計に対するこだわりは、時計の構造や機能にとどまりません。外装部も、七宝(しっぽう)や彫金をはじめとする伝統工芸が施され、万年時計にかけた情熱が今なお伝わってくるのです。

- ※ 不定時法:

- 日の出から日没までを昼とし、日没から日の出までを夜として、それぞれを六等分して時を決める方法。

| 天頂面: | 正確な日本地図上で、太陽と月の動きを表示 |

|---|---|

| サイズ: | 高さ約60cm・重さ約38kg・台幅64.5cm |

| 動力: | 真鍮製の二重ゼンマイ二組(運針用・時打用) |

※参考/「田中近江大椽」、「からくり儀右衛門―東芝創立者田中久重とその時代―」(ダイヤモンド社刊)

万年時計復活プロジェクト体制

国家プロジェクト「江戸のモノづくり」 文部科学省 特定領域研究

事務局 国立科学博物館・主任研究官 鈴木一義

- プロジェクト長:

- 東京大学先端科学技術研究センター・教授 橋本毅彦

- 構造分析担当:

- 東京文化財研究所・協力調整官(元保存科学部部長) 三浦定俊

- 全体とりまとめ:

- 国立科学博物館・主任研究官 鈴木一義

- 材料分析担当:

- 京都大学大学院エネルギー科学研究科助教授 冨井洋一

- 時計部担当:

- セイコープレシジョン株式会社 土屋榮夫ほか

- 機構分析担当:

- 株式会社 東芝 研究開発センター

- 外装部担当:

- 東京文化財研究所・修復技術部長、東京芸術大学教授 加藤寛

京都の工芸職人(伝統工芸士・経師)の皆さんほか

※敬称略

からくり儀右衛門の技

2004年5月17日、千葉県習志野市のセイコープレシジョン株式会社で解体作業がスタートした。

からくり儀右衛門の、江戸時代の最高傑作、万年時計が解体された。創意工夫。先端の技術。精巧の極み。製造から百五十余年。からくり儀右衛門の飽くなき探究心と熱い情熱が、静かに解明される。

万年時計復活プロジェクト

時計部担当 土屋榮夫のコメント

時空を越えて、からくり儀右衛門と対話をした。

時計部担当 土屋榮夫さん

久重さんは、とにかく妥協をしない人だったと思います。せいぜい1日、2日しか動かない時計が当たり前だった時代に、さまざまな時刻表示で1年間動く時計を作ろうとしたコンセプトはとても意欲的なものです。 図面や部品を見ていると、久重さんが苦労して万年時計をつくっている姿が浮かんでくるんです。「この部品は、こう組んだほうが良かったんじゃないか」などと、彼と時空を超えて対話をしていましたね。

プロフィール

機械時計技術の第一人者として、「万年時計」時計部の解体・復元、複製を担当。株式会社精工舎、セイコープレシジョン株式会社OB。「デジタル時計」「アナログ時計」の命名者。

現代の匠が挑む

万年時計のレプリカは、京都の伝統工芸士たちによって作られた。

磨き抜かれた匠の技。京都の伝統工芸士たちが、万年時計の復刻に挑んだ。京指物、木彫、七宝、蒔絵、螺鈿、金属工芸。それは、時を越えて、からくり儀右衛門と、対話することだった。気品と優美さ、輝きをまして、万年時計が現代に蘇った。

万年時計のレプリカは、伝統工芸の分野で日本を代表する職人たちによって作られました。

-

先人たちを超えたい気持ちで頑張りました。

外装部製作責任者 京都木工芸副理事長 綾部之さん

万年時計の複製。今回、それぞれの部分で、腕を振るえたことに、職人一同とても喜んでいます。伝統工芸を盛り上げる意味でも、この仕事はありがたい話で、東芝さんに感謝しています。国宝の復刻など、一線の仕事に携わる皆さんに仕事をお願いしました。とても大変な仕事だからこそ、私たち職人にとってもチャレンジするチャンス。昔の技法に教えられることもあり、発見もあり、勉強になります。さまざまな工芸を駆使して複製をつくるのに、ひとつの町で対応できるのも京都ならではです。

外装部製作責任者

先人たちを超えたい気持ちで頑張りました。

外装部製作責任者 京都木工芸副理事長 綾部之さん

万年時計の複製。今回、それぞれの部分で、腕を振るえたことに、職人一同とても喜んでいます。伝統工芸を盛り上げる意味でも、この仕事はありがたい話で、東芝さんに感謝しています。国宝の復刻など、一線の仕事に携わる皆さんに仕事をお願いしました。とても大変な仕事だからこそ、私たち職人にとってもチャレンジするチャンス。昔の技法に教えられることもあり、発見もあり、勉強になります。さまざまな工芸を駆使して複製をつくるのに、ひとつの町で対応できるのも京都ならではです。

-

200年はもつ万年時計をつくる。

京指物 井口彰夫さん

初めて万年時計を目にしたとき、150年以上も前に、あれだけきっちりしたものをよくつくったものだと思いましたね。今回の複製では、200年はもつ作品をつくることを目標にしました。土台は、時計を支えるまさに要の部分。年数が経っても歪むことがない材料を吟味し、京都の迎賓館でも使用される尾州のヒノキを選びました。現存する万年時計よりも、もっと良いものに仕上がったと思います。

京指物

200年はもつ万年時計をつくる。

京指物 井口彰夫さん

初めて万年時計を目にしたとき、150年以上も前に、あれだけきっちりしたものをよくつくったものだと思いましたね。今回の複製では、200年はもつ作品をつくることを目標にしました。土台は、時計を支えるまさに要の部分。年数が経っても歪むことがない材料を吟味し、京都の迎賓館でも使用される尾州のヒノキを選びました。現存する万年時計よりも、もっと良いものに仕上がったと思います。

-

同じ職人として、感心させられることばかり。

木彫 今堀芳洞さん

現存する万年時計が見本であり、私の"師匠"。当時の職人さんになったつもりで想像しながら手を動かします。 けれどどうしても、その人の手の動きにならないのですね。「自分だったら、こうやるのに…」という"我"が通りません。「まったく同じものをつくる」というのは、じつに辛いことなんだと実感しました。当時の最先端の技術で作られたこの時計は、装飾においてもトップクラスの職人さんたちの手によって仕上げられたもの。当時としては最高の技術や手法が取り入れられ、同じ職人として感心させられます。今回、複製の一部ではありますが、この仕事にかかわることができたことは、私にとってとても光栄なことですね。

木彫

同じ職人として、感心させられることばかり。

木彫 今堀芳洞さん

現存する万年時計が見本であり、私の"師匠"。当時の職人さんになったつもりで想像しながら手を動かします。 けれどどうしても、その人の手の動きにならないのですね。「自分だったら、こうやるのに…」という"我"が通りません。「まったく同じものをつくる」というのは、じつに辛いことなんだと実感しました。当時の最先端の技術で作られたこの時計は、装飾においてもトップクラスの職人さんたちの手によって仕上げられたもの。当時としては最高の技術や手法が取り入れられ、同じ職人として感心させられます。今回、複製の一部ではありますが、この仕事にかかわることができたことは、私にとってとても光栄なことですね。

-

図柄や色づけ、繊細な職人技に脱帽。

七宝 野村ひろみさん

七宝(しっぽう)を担当した職人さんは、芸術性に優れた"線の魔術師"ですね。見た目はシンプルな図柄なんですが、よく観察すると、細かい真鍮(しんちゅう)線や銀線を使って、見事なまでの繊細さです。現在の七宝では表現できないような難しい手法が取り入れられ、とても勉強になります。現物を目前にして作業できるわけではありません。微妙な色合いを出すのがものすごく難しいんです。写真やパソコンに取り込んだ画像だけに頼らず、私が実際に本物を見たときの色づかいのメモと照らし合わせながら絵の具を配合して、できるだけ忠実に色を選んでいきます。

- ※ 七宝:

- 銅・銀などの金属の表面にガラス質のうわ薬を焼き付ける工芸技法。華麗な色彩に富んだ作品になります。

七宝

図柄や色づけ、繊細な職人技に脱帽。

七宝 野村ひろみさん

七宝(しっぽう)を担当した職人さんは、芸術性に優れた"線の魔術師"ですね。見た目はシンプルな図柄なんですが、よく観察すると、細かい真鍮(しんちゅう)線や銀線を使って、見事なまでの繊細さです。現在の七宝では表現できないような難しい手法が取り入れられ、とても勉強になります。現物を目前にして作業できるわけではありません。微妙な色合いを出すのがものすごく難しいんです。写真やパソコンに取り込んだ画像だけに頼らず、私が実際に本物を見たときの色づかいのメモと照らし合わせながら絵の具を配合して、できるだけ忠実に色を選んでいきます。

- ※ 七宝:

- 銅・銀などの金属の表面にガラス質のうわ薬を焼き付ける工芸技法。華麗な色彩に富んだ作品になります。

-

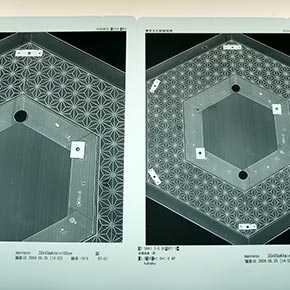

何度も試作して本番に臨みました。

蒔絵 山下義男さん

図案の作成から筆の選び、線の引き方、漆の材料選びまで、本番にとりかかる前に何度も試しました。単なる線だけの図柄なんですが、これがじつに緊張します。漆を付けた筆で線を引くとき、線を重ねてしまうと、わずかな漆の厚みによって金粉の付き方が違ってしまうんです。 この六角形の板の蒔絵(まきえ)は、「研ぎ出し蒔絵」という技法が用いられています。漆で金粉を定着・乾燥させた後、面全体に真っ黒な漆を塗り、駿河炭などを使って表面を磨いていきます。磨き込むことでいっそう美しい仕上がりになる。当時の職人は、細部までこだわっていたんですね。

- ※ 蒔絵:

- 漆で文様を描き、金・銀・スズ・色粉などを付着させた漆工芸。

蒔絵

何度も試作して本番に臨みました。

蒔絵 山下義男さん

図案の作成から筆の選び、線の引き方、漆の材料選びまで、本番にとりかかる前に何度も試しました。単なる線だけの図柄なんですが、これがじつに緊張します。漆を付けた筆で線を引くとき、線を重ねてしまうと、わずかな漆の厚みによって金粉の付き方が違ってしまうんです。 この六角形の板の蒔絵(まきえ)は、「研ぎ出し蒔絵」という技法が用いられています。漆で金粉を定着・乾燥させた後、面全体に真っ黒な漆を塗り、駿河炭などを使って表面を磨いていきます。磨き込むことでいっそう美しい仕上がりになる。当時の職人は、細部までこだわっていたんですね。

- ※ 蒔絵:

- 漆で文様を描き、金・銀・スズ・色粉などを付着させた漆工芸。

-

職人さんのものすごい"根気"が伝わってきます。

螺鈿 兼松清さん

螺鈿(らでん)は、アワビや夜光貝などの美しい光沢を持つ真珠層の部分を装飾に利用するものです。平らにして細かく切って細工していきます。今回、銀で裏打ちしたものを使う手法を採用していますが、私も50年くらい手掛けていない技法。きっと白い色を出したかったんでしょうね。

今回の仕事は、表側の見える部分だけでなく、手の入らないような内側まで貼り込んでいくものでした。しかも、こんな大きな面積に装飾していくなんて、昔の人はものすごい根気があったものだと思います。螺鈿

職人さんのものすごい"根気"が伝わってきます。

螺鈿 兼松清さん

螺鈿(らでん)は、アワビや夜光貝などの美しい光沢を持つ真珠層の部分を装飾に利用するものです。平らにして細かく切って細工していきます。今回、銀で裏打ちしたものを使う手法を採用していますが、私も50年くらい手掛けていない技法。きっと白い色を出したかったんでしょうね。

今回の仕事は、表側の見える部分だけでなく、手の入らないような内側まで貼り込んでいくものでした。しかも、こんな大きな面積に装飾していくなんて、昔の人はものすごい根気があったものだと思います。 -

手の込んだ技法に感心させられました。

金属工芸 浅野昭夫さん(三世:平安美芳)

普通は図面をもとに複製していくのですが、今回は写真などをもとにして原図を起こすところから始めなくてはなりませんでした。六面の時計周りの模様は微妙に異なり、それを忠実に写していく作業は、とても大変なことでしたね。感心させられたのは、透かし彫りの装飾部。0.2mmほどの穴が開けられているのですが、当時の職人さんはどんな道具を使って開けたのか・・・。その道具があれば、もっと忠実にできたのだと思いますが、技術ではオリジナルを超えたいという意気込みをもって取り組みました。

金属工芸

手の込んだ技法に感心させられました。

金属工芸 浅野昭夫さん(三世:平安美芳)

普通は図面をもとに複製していくのですが、今回は写真などをもとにして原図を起こすところから始めなくてはなりませんでした。六面の時計周りの模様は微妙に異なり、それを忠実に写していく作業は、とても大変なことでしたね。感心させられたのは、透かし彫りの装飾部。0.2mmほどの穴が開けられているのですが、当時の職人さんはどんな道具を使って開けたのか・・・。その道具があれば、もっと忠実にできたのだと思いますが、技術ではオリジナルを超えたいという意気込みをもって取り組みました。