いままでホームページでご紹介できなかった、こんな展示や製品のあんな話などについて、スタッフがお伝えする『あれこれミニストーリー』 お気軽にご覧ください。

東芝未来科学館のルーツ

マツダ照明学校バーチャルツアー

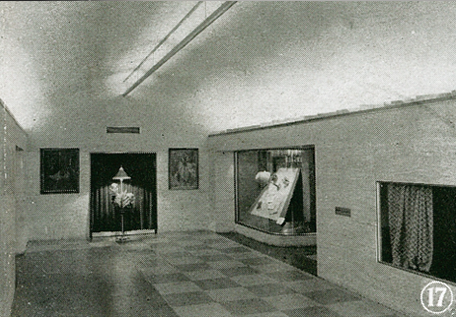

1927(昭和2)年、生徒が一人もいない学校が東芝の前身・東京電気の川崎工場内に誕生しました。関東大震災から4年後の日本、いかに照明が私たちの生活に大切かを伝えた施設、マツダ照明学校です。訪れる人々みんなが学ぶ場所。戦争で焼失したこの「学校」の精神を継ぎ、悲願の復活をとげたのが東芝未来科学館の前身、東芝科学館です。私たちのルーツ、マツダ照明学校とはどんなところだったのか、さぁこれから中に入ってみましょう!

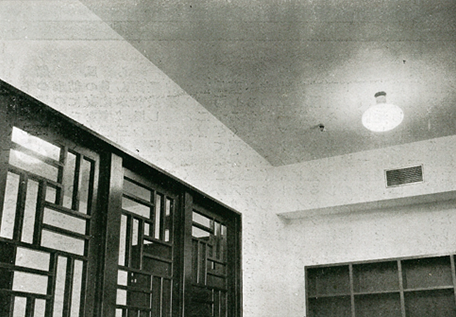

① ホール照明

入ってすぐホールです。明るくモダンなイメージですよね。見学者のご婦人から「某有名デパートの照明を真似たのですね」と言われたそうなのですが、それは違います。この学校の照明が先で、それを採用したのがその某有名デパートだったんです。

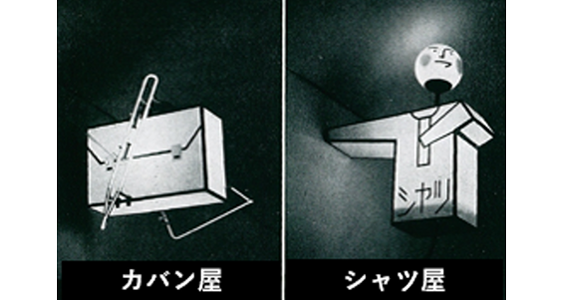

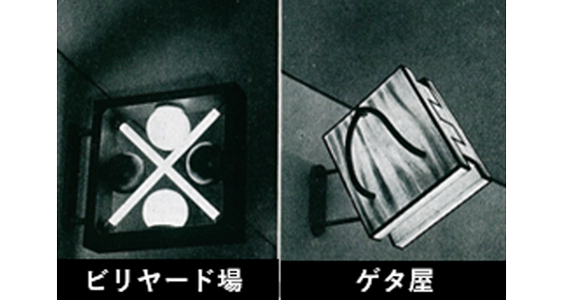

② 地下商店街の照明

ホールをぬけると実物大の地下商店街です。面白いのは宣伝照明。見たとたんに何の店かわかるよう、商品をそのまま照明にしたわけです。日本開催の万博、オリンピックも意識してのことでしたが、そのあと時局は戦下の灯火管制へとむかってしまいます。

③ 屋外照明

(銀座の街並み、神宮野球場、日本庭園)

屋外照明の紹介には模型が使われました。場所や用途によって、実用本位だったり、芸術性優先だったり、照明に求められる役割が違うことがわかります。ところで銀座の街並みの模型、作業中のメンテナンス担当者がまるで大巨人のように見えたそうですよ。

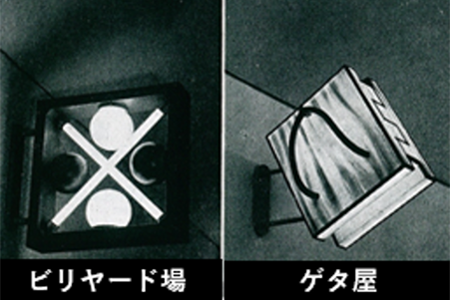

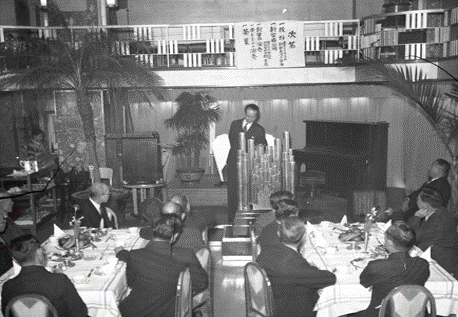

④ 講堂と舞台照明

次は多目的ホール「マツダ講堂」。ここでは舞台照明の実演も見られました。BGMはウイリアム・テル序曲。起承転結があり、朝や晩、雨や嵐の演出効果に適した曲だったからだそうです。照明盤は真空管を使って小型化され、女性一人でも操作できました(写真右)。

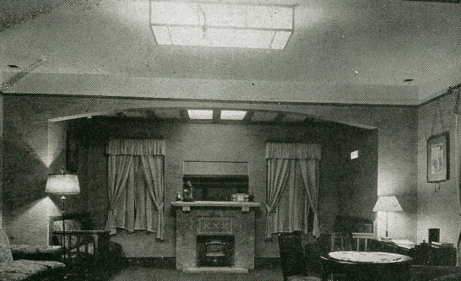

⑤ 和室・洋室の照明

和室と洋室のモデル照明です。「明るい家庭は明るい照明から」というわけですね。家で「電気つけて」と言われたら誰もが照明をつけるのは、日本の電気産業が照明から始まり、それまでは火による灯りだったからという説があります。だから逆も同じで、火を消す、電気を消す、ですよね。

⑥ 講義室の照明(蛍光ランプ)と

工場の照明(白熱電球)

日本で最初に蛍光灯ランプを作ったのは東芝。法隆寺の壁画模写に際し、熱を出さない優しい光が求められたんです。それに続く使用が照明学校の講堂と講義室でした。右の写真は白熱電球を使った工場照明ですが、照明学校というよりハリーポッターの魔法学校みたいな雰囲気がありますよね。

⑦ あかりの歴史展示と事務室

照明学校は照明方法をお伝えするばかりでなく、照明を研究する学術の場でもありました。なので東芝製に限らず、昔からの照明器具が収集されていたのです。中央の写真のシャンデリアは、鹿鳴館で使用されていた歴史的文化財。この学校は博物館でもあったんです。

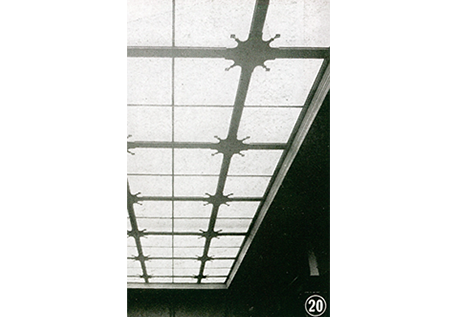

ツアーの最後は事務室のご紹介です。右の写真で注目すべきは天井の照明。事務室も最新で、美しく、というコンセプトです。女学生団体が近くを通ると気になって仕事にならなかったので、事務室の場所を別に移したというエピソードもあるんですよ。

さてマツダ照明学校には、説明上手で有名な女性がいたそうです。なんでも校長が案内するよりも面白かったとか。東芝未来科学館スタッフの大先輩です。私たちは100年ちかい伝統を引きつぎながら、科学と技術の面白さとすごさをお伝えしようとしています。ぜひご来館になって、バーチャルではできない体感をお楽しみくださいね!(N.K記)

【参考文献】

マツダ新報 昭和16年3月号 P.2-13, P.19-24

マツダ新報 昭和16年4月号 P.14-22, P.39-47

時代を感じる製品紹介フレーズ

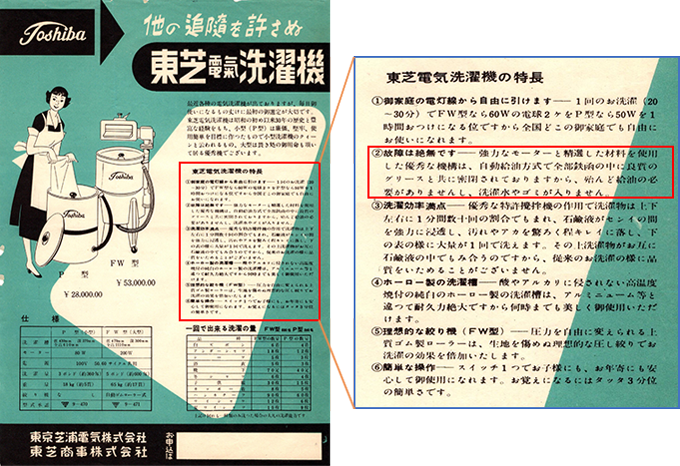

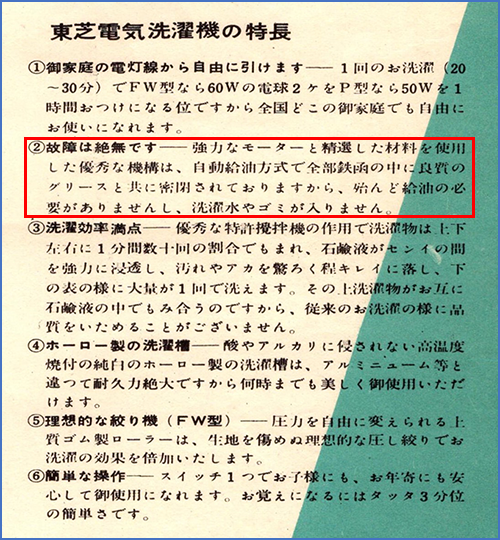

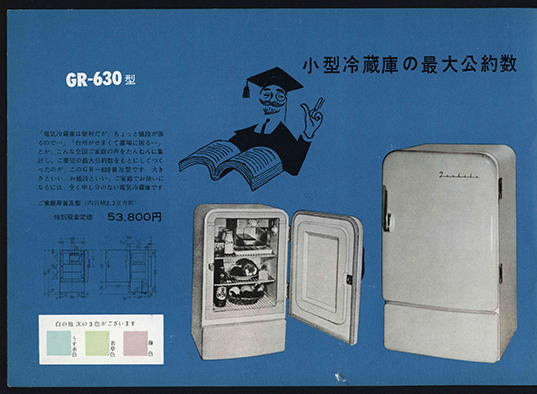

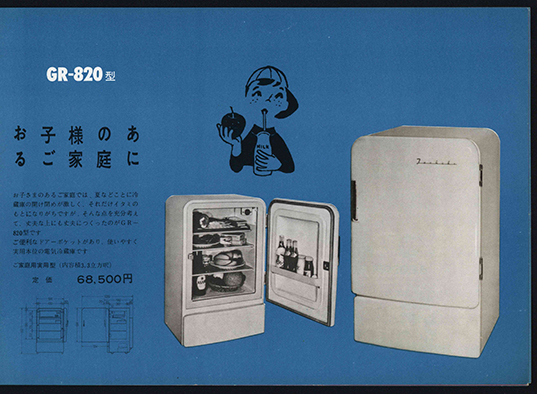

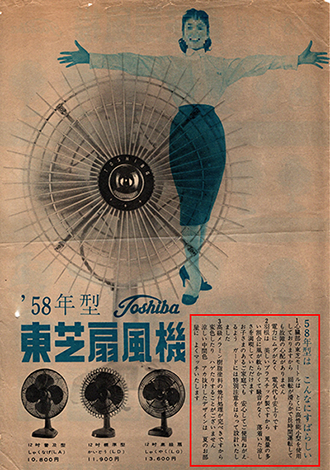

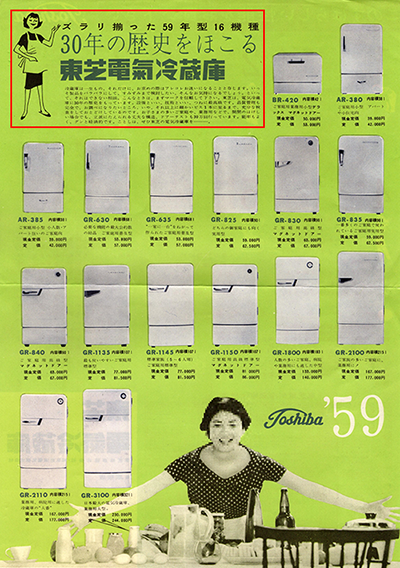

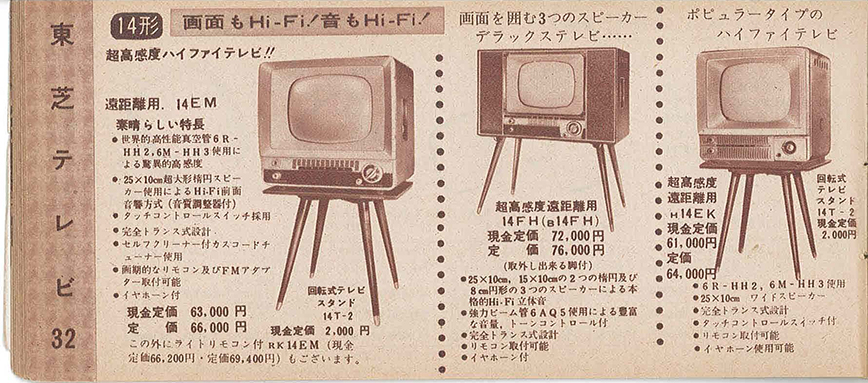

東芝未来科学館には古い製品だけでなく製品カタログやチラシなどの紙資料もたくさん残っています。パラパラと見てみると現代とはだいぶ違った製品の特長をアピールするフレーズが見受けられるのでいくつかご紹介します。

まずは、1950年代の洗濯機より、字が細かいですが、特長の②に「故障は絶無です」とあります。今の言葉だと「故障は絶対にしません」ですからすごい自信です。

続いて1950年代の扇風機より、「心臓部の東芝モートル(モーター)はとくに高性能・・・・故障の心配がありません」自信に満ちています。

1950年代の冷蔵庫より、「設備といい、技術といい、つねに最高級です」一点の曇りもない自信です。

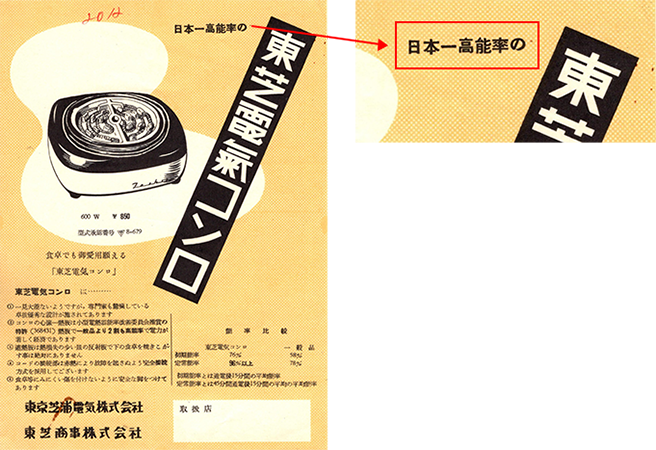

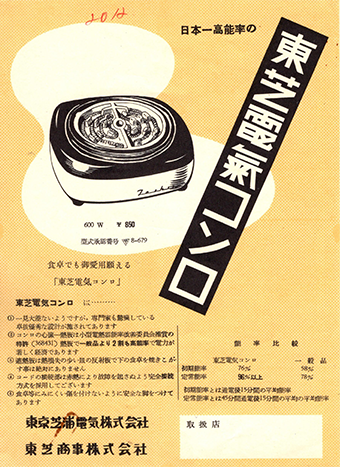

年代はわかりませんが、電気コンロには「日本一高能率の」の文字が。

今であれば、「日本トップクラスの」など表現をぼかすところですがストレートに日本一をうたっています。

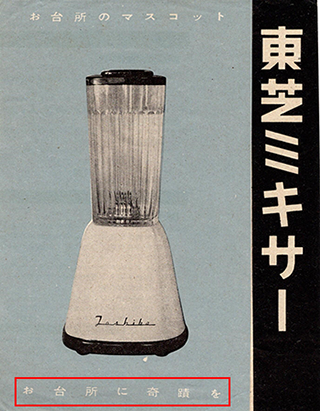

1950年代のミキサーには「お台所に奇蹟を」とあります。ミキサーが家庭に普及し始めたころで当時は驚きを与えた製品だったのでしょう。

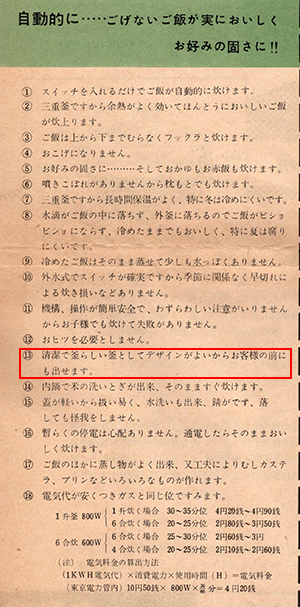

日本初の自動式電気釜では、「清潔で釜らしい釜としてデザインがよいからお客様の前にも出せます。」とあり、機能面だけでなくデザインもアピールしています。

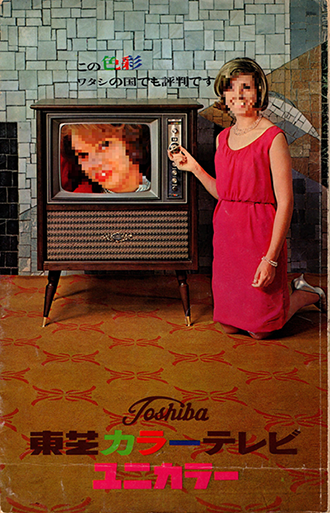

1960年代のカラーテレビのカタログでは外国の方をモデルとして掲載し「この色彩 ワタシの国でも評判です」のフレーズ。日本にとどまらず世界的にも高性能な製品であることをアピールしています。

細かな制約などにしばられていない古き良き時代を思わせるカタログやチラシのフレーズいかがでしたでしょうか?

ヒストリーゾーンのアーカイブ検索でも閲覧できますので探してみてください。(スタッフK)

昭和レトロの宝庫?~収蔵庫から特別公開~

テレビやSNSでたびたび話題になる「昭和レトロ」。東芝の歴代の資料を大切に保管している当館の収蔵庫には、昭和時代のものも数多くありますので、まさに昭和レトロの宝庫と言えるのでは?

そこで今回は「昭和レトロ」なデザインをテーマに、普段館内では展示していない製品たちを収蔵庫から、ほんの一部ですがご紹介します。

まずは昭和レトロといえばこちら、黒電話。東芝でもかつて製造していました。写真は昭和38(1963)年に作られた製品で、正式には「東芝電話機600形」という名前で販売されていました。

東芝電話機600形

以前企画展を開催した時にこちらの電話機を自由に体験いただけるように期間限定で展示したことがあったのですが、「こんなに重かったっけ?」と懐かしそうに受話器を手にとられる大人の方や、初めて見るダイヤルをおそるおそる、興味津々に回す子供たちでにぎわい、ちょっとした人気コーナーになっていました。

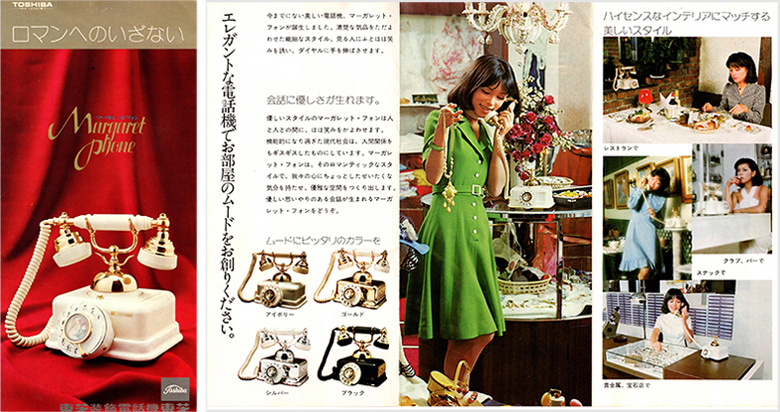

そして、そこから10年ほど後にはプッシュ式の電話機が作られるようになる中、こんなアンティーク調のおしゃれなデザインのものもありました。

東芝装飾電話機マーガレットフォンTM-651

パンフレットを見てみると、「現代社会のギスギスした人間関係に、マーガレットフォンのロマンティックなスタイルが心にぜいたくな気持ちを持たせて、会話に優しさが生まれます」と書かれていて、思わずクスっと笑ってしまいます。

続いてキッチン家電を見てみましょう。昭和50年代、緑色の家電製品が流行しました。

こちらは当時のカタログに掲載されていたものです。「アボカドグリーン」という色名で、電子レンジや冷蔵庫、トースターなど、あらゆるキッチン用の製品が作られていて、ご覧のようにキッチンをグリーン一色にコーディネートすることもできました。観葉植物と一体化していて、とてもさわやかな印象です。

セールスマン専用カタログ ‘79年春号より

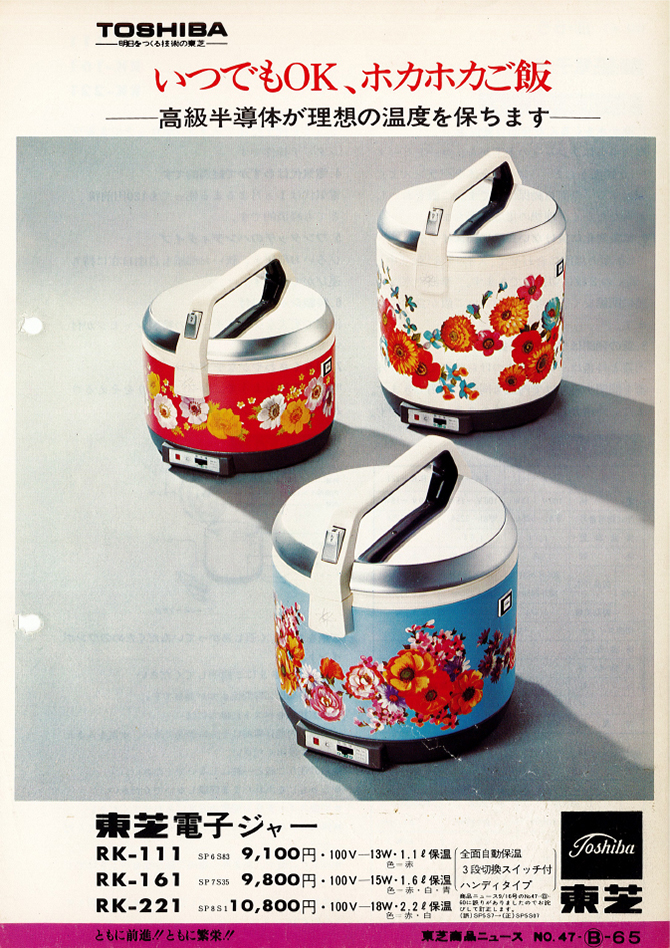

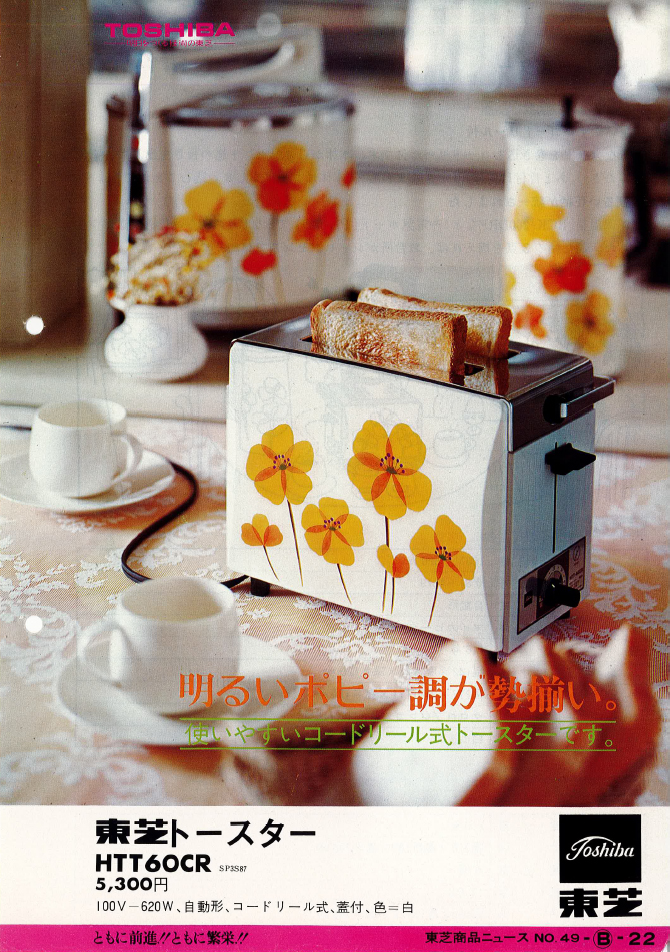

またその少し前から、色鮮やかな花柄の製品も流行していました。同じ花柄でもポップなものやリアルな絵柄のものなど、種類もさまざまでした。まさに食卓に華を添えていたのですね。

現在販売されている白や黒などの色調の製品と比べると、この時代はカラフルで個性的なデザインが多いですね。それでもインテリアとして浮くことはなく、不思議と馴染んでいるように見えます。昭和に多かった木造住宅には、グリーンや花柄は相性が良かったのかもしれませんね。

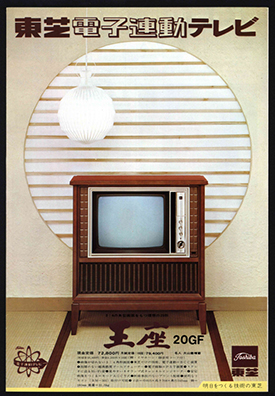

馴染むといえば、こちら。昭和42(1967)年に販売されていた「東芝電子連動テレビ 王座20GF」です。

東芝電子連動テレビ 王座20GF

まるで家具のようにどっしりとした佇まいは王座という名前がぴったりですね。このような木目調の製品も当時多く作られていて、テレビの他にもラジオやステレオ、エアコンなどでよく見られました。

戦後の復興を果たし高度経済成長を経て人々が生活を楽しむゆとりが出来るようになってきたことで、家電においてもオリジナリティを求めて遊び心のあるデザインが好まれたのではと想像します。

懐かしくて、新しい。そんな昭和レトロの世界観にほっこり、あたたかい気持ちになっていただけたら幸いです。

今回ご紹介した製品やカタログは、ヒストリーゾーン入口の「アーカイブ検索」でもご覧いただけます。「昭和レトロ」や「緑色」とキーワードを入力して検索してみてください。ほかにもお宝資料に出会えるかもしれません♪

また、公式YouTubeチャンネルでは収蔵庫に保管されている製品にスポットをあててご紹介する「東芝レトロSeries」を公開しています。貴重な製品の動く様子がご覧いただけますので、こちらもぜひご覧ください。(スタッフE)

長寿No.1展示と館員も知らなかった人気展示の誕生秘話とは?

東芝未来科学館は来年の2024年1月末で10周年を迎えます。これは2014年1月に川崎駅前にリニューアルオープンしてからの計算になります。その前の科学館のことはご存知でしょうか?川崎駅からバスで10分ほどの東芝の研究所に「東芝科学館」はありました。1961(昭和36)年11月に開館していますので、トータルでは62年になります。

東芝科学館前で記念撮影(昭和38年3月)

今回は、東芝科学館(旧館)時代から大人気の展示についてご紹介したいと思います。

1つ目は磁気浮上現象を紹介する「超電導実演」です。

現在(2023年8月)の超電導実演

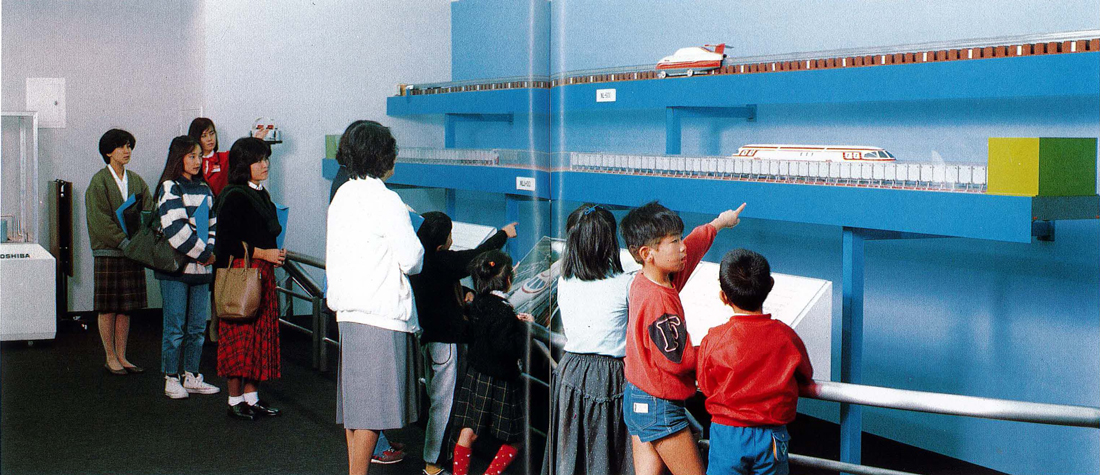

超電導実演の起源は1980 (昭和55) 年に1階全面改装の際に新設された体験展示に遡ります。当時はリニアモーターカーの模型や浮上に用いられる超電導電磁石の展示と共に常電導電磁石を用いた磁気浮上を椅子に座って体験するというものでした。

リニアモーターカーの模型

磁気浮上体験

その後「高温超電導技術」の展示が始まると、現在の超電導実演の原型となる実演展示になり、そのときからずっと現在(2023年)まで、開館日は毎日アテンダントが実演をしている長寿展示です。

高温超電導技術

当時は、四角い箱に超電導体を4つ固定し、冷やしていました。

2014年にリニューアルしてすぐに丸い形にし、蓋にライトをつけUFO型にしたところ、見映えのよい写真が撮れるということもあって、さらに人気が出てきた展示と言えるかもしれません。

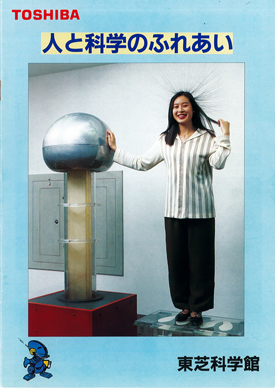

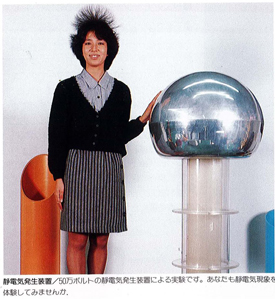

もう1つは「静電気体験」です。「静電気体験」は50万ボルトの静電気を体感出来る大人気の展示です。以前は「バンデグラフ(静電気発生装置)」と呼んでいました。

この展示の誕生秘話が「東芝科学館50年史」にありましたのでご紹介します。

バンデグラフ(静電気発生装置)

~「体験型学習」展示の目玉(1986年)

来館者の人気が高い展示として、多くの方が挙げられるのが「バンデグラフ(静電気発生装置)」です。

ファクシミリやコピー機もそうですが、基本の技術は静電気です。~中略~

実は「バンデグラフ」は、海外から輸入した展示です。1982年、技術担当者が海外の博物館の調査をした際、体験型・参加型のデモンストレーションの「バンデグラフ」を見つけました。静電気と高圧実験でのインパクトがあまりにも強烈で、何と4日間通い続けたそうです。そこでこれを輸入して、体験型展示の主役の一つにしようと考えたわけです。金額は当時で800万円くらいしましたが、それだけの投資効果はありました。このように、良いと思ったものは、東芝製品でなくても取り込み展示をしています。東芝科学館のテーマは「人と科学のふれあい」ですから、それにふさわしいと判断したものは、これからも展示していく考えです。

静電気体験展示は保守点検を受けながら現在で37年目の現役です。旧館では、顔や髪の毛(?)もなく、シンプルでしたが、今は蝶ネクタイと白衣姿です。静電気体験はいつの時代も人気の展示でしたので、パンフレットにもよく登場していました。

よく「ビリっときますか?」といったご質問を受けますが、アテンダントの説明通りに体験していただければ、全く痛くありません。安心してご体験ください。

現在(2023年)の静電気発生装置

公式YouTubeのショート動画でも静電気体験の楽しさを館員自ら体験してご紹介しています。ふたり一緒に体験できますので、ご来館の際はぜひドキドキワクワクしてください。

今回は今も大人気のご長寿展示についてご紹介しました。まだ体験したことないという方は、ぜひサイエンスゾーンの超電導実演と静電気体験へ!他にも楽しい体験展示がたくさんありますので、皆さまのご来館をお待ちしております。(スタッフA)

ホントに便利!?アイデア家電たち

東芝は芝浦製作所と東京電気という2つの会社が合併して出来ましたが、合併前の時代から日本初の冷蔵庫、洗濯機、掃除機、ラジオ受信機など多くの電気製品を世の中に送り出してきました。その中で、あまり世の中に知られていないユニークな家電製品をご紹介しましょう。

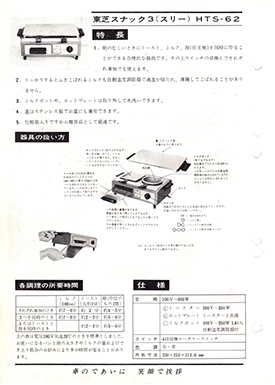

1つ目は1965年(昭和40年)に発売された「スナック3(スリー)」型名:HTS-62です。

サイズは330×210×113.6mmとノートブックPCくらいの大きさで、まるでおままごとセットのおもちゃのような、とても可愛いデザインです。

ラーメン1杯が75円で食べられた時代に3,500円とちょっと高額ですが、トースト、ホットミルク、目玉焼きが一度にできる優れものの万能調理器です。

ただし、3つを一緒に作る場合にはミルクを温める時間は7-8分、目玉焼きを作る時間は5-6分、パンを焼く時間は2-3分とそれぞれ違うので、8分間はそばにつきっきりになってしまいますね。またコンパクトな一人用ですので、人数の多い家族向けではなかったということもあり、実際の販売期間は昭和40年から42年までの3年間ほどで、残念ながら人気商品にはならなかったようです。

商品ニュース(表)

商品ニュース(裏)

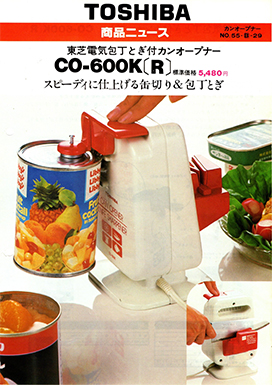

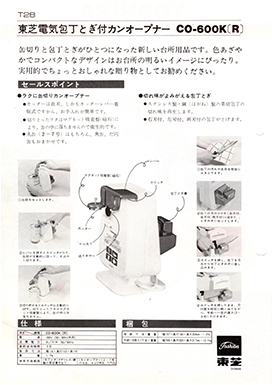

次にご紹介するのは1980年(昭和55年)に発売された「電気包丁とぎ付カンオープナー」型名:CO-600Kです。価格は5,480円でした。サイズは110×180×160mmとこれもかなりコンパクトなサイズです。

表面の上部にあるマグネットに缶詰の上蓋をつけて固定させ、スイッチを入れると自動で缶を回しながらすばやく蓋を切り開けられるという画期的な構造になっています。さらに、裏面には包丁を研ぐ機能がついていますので、一台で缶切りと包丁研ぎが出来るという優れものでした。

商品ニュース(表)

今までは自分の手で行っていた作業が家電製品にとって代わり、そしてその機能にさらにプラスの機能も付く一台二役の製品が販売される傾向のようです。

とはいえ、缶は手でも開けられるのでわざわざ買うほど世の中に普及していないのではないかと思われましたが、意外なことに1980年(昭和55年)に発売してから1995年(平成7年)まで15年間も販売されている人気商品でした。商品ニュースの裏面に記載があるように、贈り物としてもお勧めしていましたので、景品などにニーズがあったのかもしれません。

商品ニュース(裏)

本当に缶を開けられるのか試してみた動画がありますので、ご覧ください。

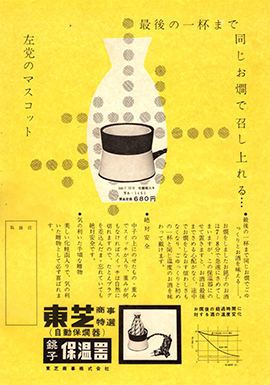

もう一つ、これは一台二役の製品ではないのですが、最初は保温機能しかなかったものが、温め機能もプラスされ形を変えたらロングセラーになった製品をご紹介します。下記が当初発売された保温機能製品です。何を保温する電気製品だと思いますか?

これは、お酒の入った銚子を保温する「銚子保温器」です。1958年(昭和33年)から1960年(昭和35年)頃まで680円で販売していました。お燗にしたお銚子を冷めないように60℃に保つためのものです。チラシのイラストのようにお銚子のサイズにフィットした製品です。

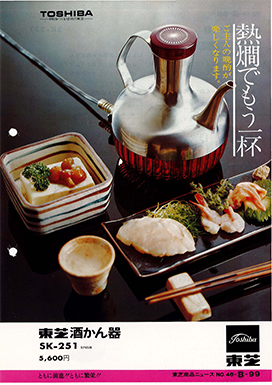

そこから13年の時を経て、1973年(昭和48年)に酒かん器が登場しました。

温度調節つまみにより、ひと肌や熱燗といったお好きな温度にできますし、保温機能も付いていました。そしてなにより上の写真のように食卓で熱燗にできるので、奥様は手間が省け、ご主人は自らおかわりも出来るので晩酌が止まらなくなってしまうという当時の様子がうかがえます。実家で親が使っていた記憶があるというスタッフもいました。

保温だけでなく、熱燗機能も備えた酒かん器はロングヒットとなり、いろいろ改良されながら、20年以上販売されていたようです。

それでは最後にクイズです。当社で一番古い「一台二役」の機能を持った製品はなんでしょう?ヒントは夏に使う電気製品です。

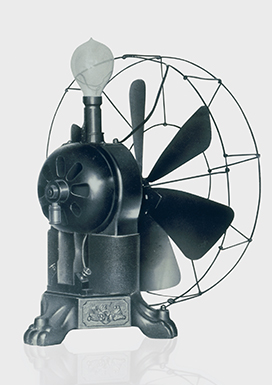

そう、答えは・・・・扇風機です!

明治27年(1894年)の日本初の電気扇風機には、なんと白熱電球が付いていました。スイッチを入れると、電灯が灯り、同時に扇風機が回って風を送るという「一台二役」の元祖のような存在です。なぜ扇風機に電球をつけたの?と不思議に思われますよね。複製ですが、当時の形を再現した真っ黒な扇風機が「1号機ものがたり」の部屋に展示していますので、ぜひご覧ください。

今回ご紹介した扇風機以外の製品は館内には展示していませんが、ヒストリーゾーンのアーカイブ検索でご覧いただけます。また今後は企画展などで展示する機会があるかもしれません。

今回はあまり知られていないであろう家電たちをご紹介させていただきました。(スタッフD)

東芝未来科学館の館外バーチャルツアー

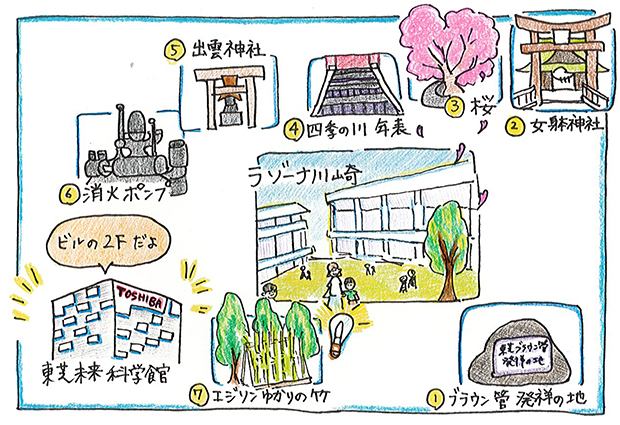

ふだん館内のご案内をしている私たち東芝未来科学館スタッフ。実は館の外にも見てほしい7つの場所があるんですよ。ラゾーナ(ラゾーナ川崎プラザ)のまわりをゆ~っくりまわって30~40分。さぁ、これから「七福神(?)巡り」に出発です!

イラストマップ by スタッフR.O

はじめに

ラゾーナができるまえ、ここは東芝・堀川町工場だったんです。この工場からは電球、真空管、半導体などのさまざまな新製品、新技術が世の中に送りだされました。世界に誇る東芝の主力工場がここにあったんですよ。

工場ができた1908年は東京電気・川崎工場とよばれていました。東京電気は1939年に芝浦製作所と合併し、東京芝浦電気(現・東芝)になったんです。

① 「東芝ブラウン管発祥の地」記念碑と工場跡

(ラゾーナの西側、駐輪場横の小道)

昭和から続くお茶の間の主役テレビ。その心臓部であるブラウン管を生み出したのがこの工場です。記念碑の横には、ピラミッド型をした工場の基部が残されています。とても地味なので見逃さないでくださいね。ゴツゴツしたレンガに明治から続く歴史を感じます。

② 女躰神社

(記念碑の小道をぬけてまっすぐ)

大昔に大洪水があった時「水神の怒りを静めるために水中に身を投げた女性」を祀った女躰神社。科学館スタッフルームの神棚はこの神社のもの。当館で七夕イベントを開催した時は、みなさんの大切な願いごとの短冊を、この神社でお焚き上げしていただいたんですよ。

③ 工場時代から残る桜の木

(ラゾーナの北側、女躰神社のはすむかい)

日本人が大好きな桜。花が咲くころになると、東芝の各工場でもお花見が楽しまれていたんです。嬉しいことも、悲しいことも、工場のあゆみをずっと見守ってきた大切な1本。根本の台座に工場のでき事が70項目も刻まれているので読んでみてくださいね。

④ 四季の川

(桜からラゾーナへと続く「四季の道」のなか)

「四季の川」には「工場の歴史の分だけの年月日が書かれたタイル」が貼りつめられています。その中の白いタイルは、工場のさまざまな記念日を表したもの。その数の多さに歴史を感じながら、そのままラゾーナのルーファ広場へ向かいます。

⑤ ラゾーナ出雲神社

(ラゾーナの4階、ルーファ広場に面した屋外スペース)

よろずの神さまたちが大活躍する神話の舞台、島根県の出雲大社。「縁結び」でも親しまれるこの神社を、実は島根まで行かずにお参りできるんです。これは出雲大社から東芝の工場へ分祀され、長く工場の守り神だったもの。知る人ぞ知るパワースポットなんですよ。

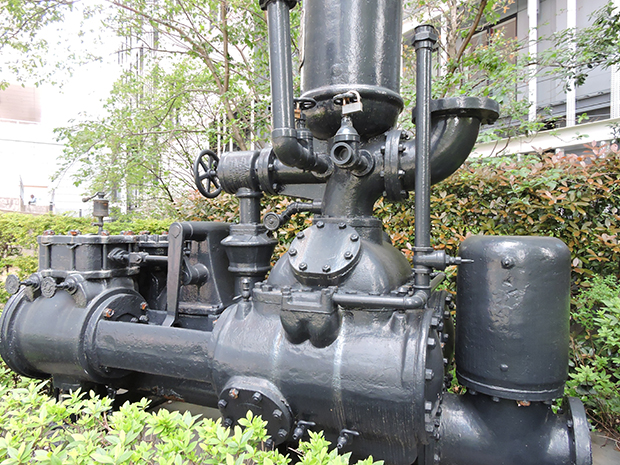

⑥ 工場で使われていた消火用ポンプ

(ルーファ広場から西側へむかう道の左側)

1916年に導入された当時最新式の消火ポンプ。そのあと80年以上も働いた工場の守り手です。新しいものを取り入れ、生み出してきた工場らしい思い出の設備。でも見た目は、まるでミニ機関車か近代アートのオブジェです。危ないから登らないでくださいね。

⑦エジソンゆかりの竹

(ポンプの先を左折、東芝未来科学館のすぐ前)

世界で初めて電球を実用化したのはエジソン、日本で初めて国産化したのが東芝。エジソンが光る部分に使ったのは、なんと京都・石清水八幡宮の竹。それを移植したのがここです。しなやかで強い竹。これが光ったのですから、まるで「かぐや姫」のお話みたいですね。

さて、ここまでご案内してきた7つのスポット。これらにかかわりの深い製品たちが、東芝未来科学館に展示されています。ここは「日本の電気産業の歴史」がわかる場所。日本のモノづくりのロマンにひたりつつ、明るい未来にむけた東芝の取り組みもご覧になっていってくださいね!(スタッフN.K)

懐かしい?知らない?暖房器のはなし

3月に入り段々と暖かくなってきましたが、まだ寒い日もあるこの時期、今回はかつて東芝が販売していた暖房器をご紹介しましょう。

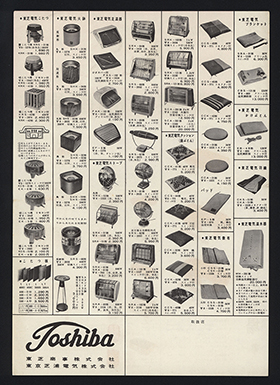

今から60年以上前、1958 (昭和33)年頃の暖房器カタログです。電気あんか、電気こたつ、電気ストーブなど多くの製品が販売されていました。

写真を見ただけでは何に使うのかわからないものはありませんか?

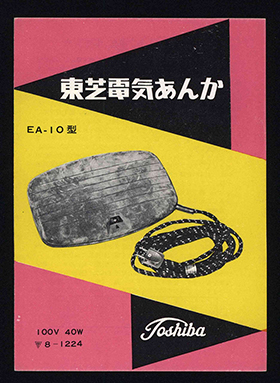

このカタログの最初にご紹介しているのは、「電気あんか」です。「あんか」は、現在でも販売されていますので、使用されたことがある方もいらっしゃるかと思います。

平型あんかEA-10

1,380円 1956(昭和31)年

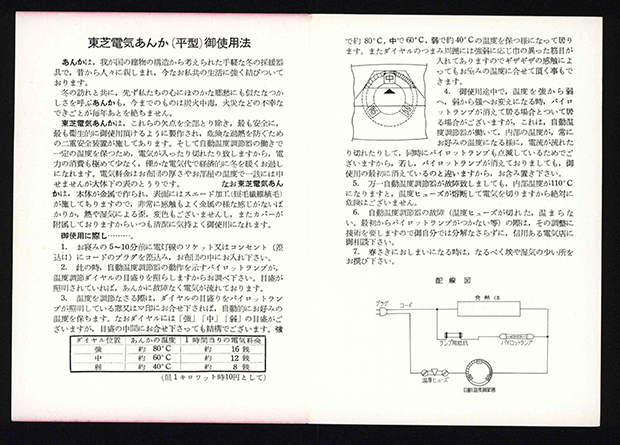

当時のあんかの説明書には、「冬の訪れとともに、まず私たちの心にほのかな郷愁にも似た愛着を呼ぶあんかも、今までのものは炭火中毒、火災などの不幸な出来事が毎年後を絶ちません。」という記載があります。説明書に「ほのかな郷愁にも似た愛着を呼ぶあんか」という表現がロマンチックです。また、「炭火中毒」ということは、炭のあんかが使用されていたということですね。今でも「豆炭あんか」が冬のキャンプなどに愛用されているようですが、当時は不幸な事故が起こっていたため、電気の力を使って暖かくする安全な製品が求められていました。

「電気こたつ」にもいろんな種類があります。

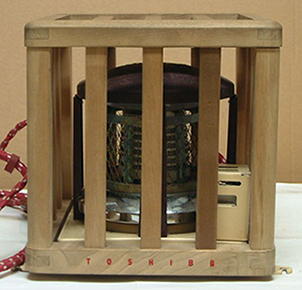

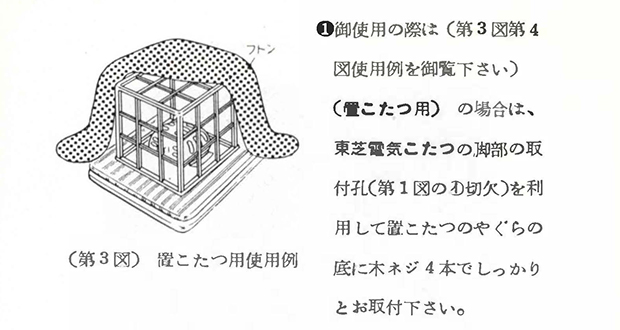

電気あんかのようなこの製品。実はこれもこたつなんです。「置こたつ用」といいます。

電気こたつEK-2「置こたつ用」

1,890円 1954(昭和29)年

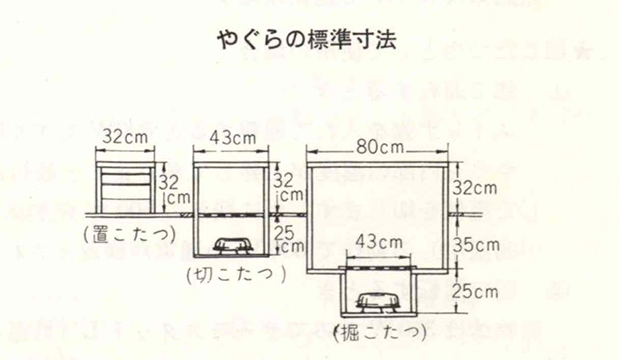

こたつには「置こたつ用」「切こたつ用」「堀こたつ用」と3種類が載っています。使い方の違いが説明書に載っていました。

東芝暖房器ご販売のしおり

1961年(昭和36年)

「置こたつ」というのは、床に置いて使えるので、移動することも出来て、便利ですが下の図のように木枠であるやぐらに布団をかけて使用するため、足を入れるスペースが狭いです。一方「切こたつ」「堀こたつ」は、足を伸ばせてよいのですが、床下にこたつを置くための空間が必要になりますので、場所が固定されてしまい、移動することが出来ません。

そんな中、やぐらの上部に熱源を配置した「やぐら式こたつ」が登場します。皆さんが「こたつ」を思い浮かべるときの形かと思います。

電気やぐらこたつは、東芝では1957(昭和32)年に発売され、発売と同時に爆発的に売れました。ヒストリーゾーンでは、当時の製品をご覧いただけます。

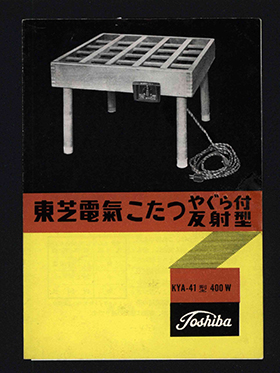

東芝電気こたつやぐら付反射型KYA-41

2,950円 1957(昭和32)年

次に、これは何?と思ってしまうちょっと変わった品々の紹介です。

こちらは「電気足温器」という名前の商品です。足を入れて温めるための暖房器具です。最初は木製でしたが、徐々にフラノ地を使用し、クッション入りになって履き心地が良くなりました。畳の生活から椅子に座る生活様式の変化により、求められる電気製品も変わってきます。

電気足温器

1,450円 1953(昭和28)年頃

電子スリッパFP-20

2,700円 1966(昭和41)年

一人用だけでなく、複数人用の足温器もありました。みんなで足の裏をくっつけるというのは、面白いですね。

足温器FT-250

3,200円 1965(昭和40)年

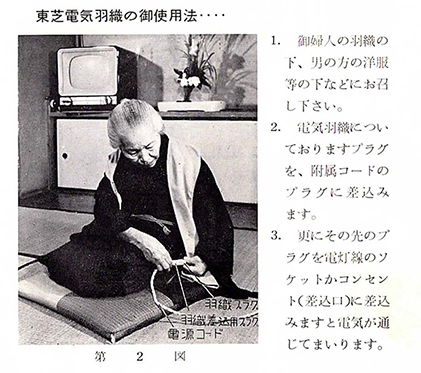

最後に「電気羽織」のご紹介です。

電気羽織CKA-51

1957(昭和32)年 3,500円

電気羽織CKA-51説明書

電気コードがついた服を着るなんて、ちょっと不安になってしまいますが、当時はバッテリーがありませんので、そうするしかありませんね。いつの時代も寒さをしのぐのは大変です。今回ご紹介した製品やカタログなどは、ヒストリーゾーン入口の「アーカイブ検索」でご覧いただくことが出来ます。

「あんか」や「こたつ」などの単語で検索してみてください。

昭和時代の知恵と工夫が感じられる電気暖房器のご紹介でした。(スタッフB)

「1号機ものがたり」の1号機じゃない製品?

ヒストリーゾーンの「1号機ものがたり」という部屋には、日本初、世界初の東芝製品を展示しています。分かりやすく時系列でお伝えするために1号機ではない製品も展示しているんです。写真の3つの製品がその代表的なもので、何と呼ばれているかご存知でしょうか?

そうです、『三種の神器』と呼ばれた家電です。

「洗濯機、冷蔵庫、白黒テレビ、こちらは三種の神器と呼ばれ、当時のあこがれの家電でした。」とご紹介すると、小学生たちは、授業で聞いたことがあるので「へぇ、これがそうなんだぁ」と珍しそうな感じですが、年配の方の中には、「子どものころ手回し脱水は自分の役割で、1枚ずつ挟んで絞るのが大変だったよ。」と懐かしむ方もいらっしゃいます。

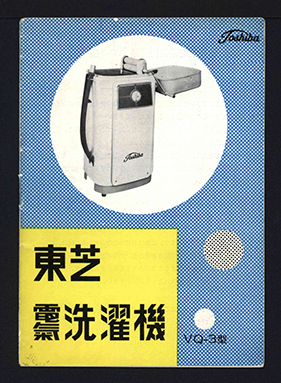

昭和32年に発売したこの洗濯機には、日本初の機能があります。写真の丸いところについているタイムスイッチです。つまみを回して5分、10分と時間を設定することができました。今では当たり前の機能ですが、洗濯しながら他の家事ができるようになったのです。

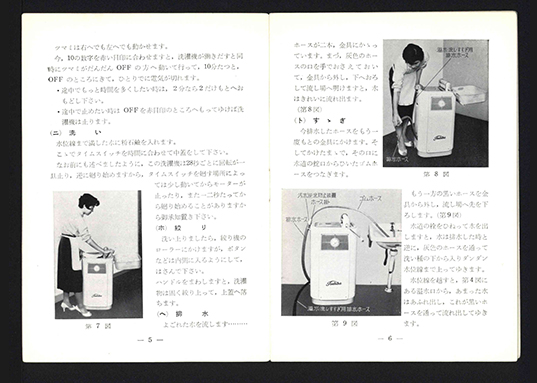

展示にはありませんが上蓋がついていて、手回し脱水するときに、洗濯物受けとして使用することができました。取扱説明書VQ-3表紙の洗濯機の右側についているのが、上蓋をひっくり返して設置している様子です。

当時の取扱説明書には、洗い方や絞り方などが図入りで丁寧に説明されていました。先ほどのタイムスイッチのところは、「今、10の数字を赤い目印に合わせますと、洗濯機が働きだすと同時にツマミがだんだんOFFの方へ動いて行って、10分たつと、OFFのところにきて、ひとりでに電気が切れます。」とあります。「ひとりでに電気が切れます」という表現が面白いですね。

-

洗濯機VQ-3取扱説明書の表紙

-

洗濯機VQ-3取扱説明書の内容

一方、可愛らしいフォルムの冷蔵庫には、この頃からドアに飲み物などを入れられるドアポケットつきがでてきました。今と比べて、かなりシンプルです。

昭和33年頃のカタログをご覧いただくと分かるように、ドアポケットがついているタイプとついていないタイプを販売していました。

また、カタログにはこんな記載もあります。「冷却能力がすぐれているため、消費電力にムダがなく電気代は氷代の1/10以下ですみます。」と氷で冷やす氷冷蔵庫の氷代と比べているところに時代を感じます。

これら「三種の神器」を一般家庭に普及するために力となったのは、月賦販売制度です。今は分割払いと言いますね。東芝は昭和10年頃から月賦販売をはじめ、31年頃には全国に月賦販売部門をつくり、力をいれました。昭和34年のテレビのカタログには、「現金定価」と「定価」の二つの金額を載せています。「定価」が月賦販売価格のことで、現金定価より少し高めになりますが、憧れの家電を手に入れられると利用者が増え、電気製品の普及に貢献しました。

当館の「1号機ものがたり」にいらしたら、1号機だけでなく「三種の神器」もぜひご覧ください。そして、みなさんにとっての「三種の神器」とは、なんだろう・・・と考えてみてはいかがでしょうか?(スタッフA)